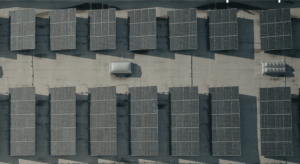

Révolution sur les toits : Israël impose l’installation de centrales solaires aux nouvelles constructions

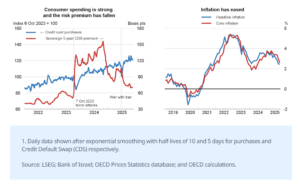

Zavit. Pour la première fois depuis la réglementation de 1974 sur les chauffe-eau solaires (doud shemesh), l’État rend obligatoire la production d’énergie à partir de sources renouvelables dans le cadre du processus de construction. Mais cette fois, il ne s’agit pas seulement de chauffer l’eau, mais de produire de l’électricité. Dans les prochains mois, chaque toit en Israël ne sera plus un simple support d’antennes et de moteurs de climatisation mais un véritable front énergétique. La nouvelle réglementation entrera en vigueur en décembre 2025. Elle a été signée par le ministre de l’Intérieur, Moshe Arbel, à l’initiative du ministère de l’Énergie et des Infrastructures et de l’Administration de la planification. Elle impose l’installation de systèmes solaires sur les toits des nouveaux bâtiments, un changement de fond qui vise à créer une nouvelle réalité de production d’électricité décentralisée, indépendante et efficace. La réglementation, élaborée en coordination avec le ministère de la Protection de l’environnement, s’applique aux nouveaux bâtiments non résidentiels dont la surface de toiture est supérieure à 250 m2, ainsi qu’aux immeubles résidentiels unifamiliaux dont la surface de toiture est supérieure à 100 m2, où un système solaire d’une capacité minimale de 5 kilowatts sera requis. Dans les immeubles résidentiels plus grands, une préparation à l’installation future sera nécessaire. « Cette réglementation constitue une étape historique », déclare Uriel Babtzik, chef de la division principale de l’ingénierie et de la mise en œuvre au sein de la division de l’énergie durable du ministère de l’Énergie et des Infrastructures. « C’est la première fois, depuis le règlement 24 des années 1970, qui imposait l’installation de chauffe-eau solaires, que nous constatons une obligation réglementaire favorisant la production décentralisée d’énergie en Israël.» Selon lui, l’impact attendu est significatif : « Nous estimons que l’augmentation de la capacité atteindra jusqu’à 3,5 gigawatts d’ici 2040. Cela équivaut à alimenter en électricité plus d’un demi-million de foyers.»

Sécurité nationale face au soleil

L’une des principales raisons de promouvoir la réforme est de renforcer la résilience énergétique d’Israël. « La guerre a accéléré la prise de conscience de la nécessité de renforcer notre indépendance énergétique en cas d’urgence », explique-t-il. Uriel Babtzik souligne également que la production d’électricité sur des toits solaires à proximité des centres de consommation réduit la dépendance au réseau de transport, permet d’économiser sur les investissements nécessaires en infrastructures et d’atténuer les risques de coupures de courant dues à des dommages au réseau électrique. La capacité de produire de l’électricité localement et de la stocker dans des unités de stockage constitue un avantage stratégique. « Il ne s’agit pas seulement de créer une source de revenus supplémentaire grâce à la production d’énergie propre, mais aussi de renforcer la résilience énergétique. La production décentralisée, où chaque petit bâtiment sert de centrale électrique locale, nous permet de continuer à fonctionner même en cas d’urgence, lorsque le réseau électrique est endommagé. Parallèlement à la réglementation, le ministère a accordé des subventions aux collectivités locales ces trois dernières années pour la mise en place d’installations de stockage dans les bâtiments publics et de centres d’absorption d’urgence », précise-t-il.

Au-delà de l’idéologie, une question d’économie

Au-delà de la résilience énergétique et des avantages environnementaux, il s’agit également d’une démarche économique. « Investir dans un système solaire est très rentable. Le retour sur investissement est d’environ 5 ans, puis le ménage bénéficie de revenus pendant 20 ans. Autrement dit, on peut bénéficier à long terme des économies d’électricité et d’un revenu fixe tiré de la vente de l’excédent d’électricité. De plus, comparé aux coûts de construction, cela représente un ajout marginal d’environ 60 000 shekels pour un système de 15 kilowatts dans des bâtiments non résidentiels tels que des bâtiments publics, des bâtiments commerciaux et des locaux professionnels », explique-t-il.

Selon Elliot Lellouche, ingénieur en électricité et électronique (université de Tel-Aviv), « il ne faut pas oublier l’entretien des panneaux, plus accessible à des jeunes propriétaires qu’à des seniors. Or, le coût de nettoyage par des entreprises reste élevé pour le moment. On peut acheter des systèmes automatiques ce qui repousse le rendement à 7 ou 10 ans. Sinon le système est très au point, on peut suivre en direct le gain d’énergie au quotidien ».

L’intégration des toitures dans le secteur énergétique transforme l’espace inutilisé en un moyen de produire de l’électricité propre sans empiéter sur les terres agricoles ni sur les espaces verts. Nous sommes un petit pays dense, et nous avons des limites que d’autres pays n’ont pas. Il n’y a presque ni vent ni eau ici, seulement du soleil. « Il est tout naturel que nous nous tournions vers les toits », explique Yaara Ben Nahum, coordinatrice du secteur des énergies renouvelables au Centre Heschel pour le développement durable. « C’est une utilisation judicieuse d’une ressource déjà existante, qui assure sécurité et indépendance », ajoute-t-elle. Malgré son formidable potentiel, Israël est loin d’avoir épuisé ses ressources solaires. « Nous bénéficions de plus de 300 jours de soleil par an, mais le niveau d’utilisation reste bien inférieur au potentiel. Si nous savons planifier correctement, cela changera véritablement la donne », affirme Ben Nahum. À l’échelle mondiale, Israël est considéré comme l’un des premiers pays en termes de production solaire par habitant : « 98 % de notre énergie renouvelable provient du soleil, mais seule une petite partie des toits est utilisée. C’est inimaginable dans un pays aussi ensoleillé », conclut Uriel Babtzik. L’objectif national est d’atteindre 30 % d’énergies renouvelables d’ici 2030, un objectif qui semble actuellement ambitieux, mais réalisable, en grande partie grâce à la nouvelle réglementation.

Perspectives d’avenir

Outre l’application initiale aux nouvelles constructions, des incitations à l’installation de systèmes solaires sur les toitures existantes sont également prévues dans le cadre du programme « 100 000 Toits ». Il s’agit d’une mesure complémentaire visant à développer la production d’énergie dans les zones bâties anciennes. Parallèlement, la possibilité d’adapter la réglementation pour inclure le stockage d’électricité et non plus seulement la production d’électricité est à l’étude. « Le nouveau concept consiste à considérer la toiture comme une cinquième façade du bâtiment ; pas seulement un emplacement pour la climatisation, mais un espace de production d’électricité, ce qui facilite le fonctionnement du réseau électrique national et allie architecture, durabilité et innovation », explique Ben Nahum. « Cette initiative permettra d’économiser des investissements importants dans les infrastructures, de préserver des dizaines de milliers de dunams (NDLT : un dunam équivaut environ à 0,1 hectare) de terres et de permettre au secteur énergétique de retrouver sa résilience et de fonctionner, même en situation d’urgence », déclare Babtzik. « Avec des dizaines de milliers de nouvelles installations prévues au cours de la prochaine décennie et un système d’incitations en constante expansion, la révolution solaire israélienne est en marche. »

Traduit et adapté par Esther Amar pour Israël Science Info

Source agence Zavit