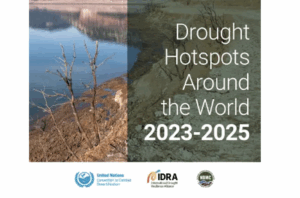

Vagues de chaleur inhabituelles en Israël : rapport de l’ONU sur l’impact des sécheresses dans le monde

Zavit. Les sécheresses entraînent de graves pénuries d’eau, une réduction des approvisionnements alimentaires et même de sévères restrictions de la consommation d’électricité. La chaleur extrême et persistante que nous avons connue récemment rappelle avec force que la sécheresse n’est pas une simple statistique, mais une réalité changeante qui se fait déjà sentir. Un nouveau rapport de l’ONU a montré les principaux points chauds du monde touchés par des épisodes de sécheresse au cours des deux dernières années et illustre l’impact de ce phénomène sur l’approvisionnement en eau, la sécurité alimentaire et la stabilité économique. Le rapport met notamment en évidence le bassin méditerranéen, de plus en plus sensible à la sécheresse, à la baisse des précipitations et à la pénurie de ressources en eau naturelles. Même si Israël est un leader dans des technologies de l’eau, cela ne dispense pas de se préparer à un avenir plus sec.

La sécheresse en chiffres

Le rapport montre comment les sécheresses entraînent de graves pénuries d’eau, une réduction des approvisionnements alimentaires et même de sévères restrictions de la consommation d’électricité. Derrière la définition littérale de ces conséquences se cachent des personnes touchées. Selon le rapport, en Afrique australe et orientale, plus de 90 millions de personnes ont souffert d’insécurité alimentaire, des millions ont été déplacées de chez elles et des dizaines de milliers ont perdu la vie à cause de pénuries de nourriture ou d’eau.

Les sécheresses ont compromis la capacité de production d’électricité dans des pays dépendants de l’énergie hydroélectrique comme la Zambie. Dans ce pays, le niveau du fleuve Zambèze a baissé d’environ 20 % par rapport à la moyenne, réduisant la production de la plus grande centrale hydroélectrique du pays à seulement 7 %. Cela a provoqué des coupures de courant pouvant durer jusqu’à 21 heures par jour et la fermeture de services essentiels comme les hôpitaux.

En 2024, le Maroc n’a semé que 2,5 millions d’hectares de cultures, contre 4 millions en année normale. En mars 2023, l’Espagne n’a reçu que 36 % de ses précipitations moyennes et, en avril, elle a battu des records avec des températures atteignant près de 39 °C. Des pénuries d’eau et des rendements agricoles ont été enregistrés dans toute l’Espagne en raison de la sécheresse persistante. De l’autre côté de l’Atlantique, le canal de Panama, une importante voie commerciale mondiale, a été durement touché par la sécheresse. En 2023, une baisse de 50 % des précipitations a entraîné une baisse du niveau du lac Gatún, qui alimente le canal, et les autorités ont commencé à imposer des restrictions de navigation, obligeant les navires à réduire leur chargement jusqu’à 40 %. Le niveau de l’eau a continué de baisser, entraînant des limites de poids plus strictes et des amendes pour les contrevenants.

De plus, cela a affecté le temps de transit des navires dans le canal – généralement de huit à dix heures – et l’a prolongé à une à deux semaines. Les conséquences économiques internationales de la sécheresse dans la région du canal de Panama ont commencé à se faire pleinement sentir en décembre 2023, à l’approche des fêtes de fin d’année. Les longs retards ont contraint à emprunter des itinéraires alternatifs, plus coûteux et plus longs, ce qui a entraîné un ralentissement des exportations de soja en provenance des États-Unis, des pénuries de fruits et légumes dans les supermarchés britanniques et une hausse des prix.

Réchauffement climatique israélien

Le rapport souligne que le bassin méditerranéen est l’un des points chauds du changement climatique. Depuis les années 1950, la fréquence et l’intensité des sécheresses ont constamment augmenté, et les projections indiquent une augmentation de la température de 2 à 3 degrés Celsius d’ici 2050 et de 3 à 5 degrés Celsius d’ici 2100. Selon le rapport, cela devrait réduire la disponibilité en eau jusqu’à 15 % pour chaque 2 degrés Celsius de réchauffement. Le Maroc, l’Espagne et la Turquie ont été cités comme des pays dont la situation reflète la réalité de la région : ils illustrent tous comment la combinaison de la hausse des températures et de la baisse des précipitations entraîne une crise agricole, une crise économique et une crise systémique.

« Bien qu’Israël ne soit pas considéré comme une exception, cela ne signifie pas que nous ne soyons pas vulnérables. Israël fait partie intégrante du point chaud du réchauffement méditerranéen, et les effets se font sentir sous forme de diminution des précipitations, d’assèchement et d’impact sur la disponibilité en eau », explique le Pr Efrat Morin, hydrométéorologue à l’Institut des sciences de la Terre de l’Université hébraïque de Jérusalem. Des régions comme la Haute Galilée et le plateau du Golan, non raccordées au gazoduc national, ont connu une diminution d’environ 30 % de leurs ressources en eau cette année. En conséquence, le ministre des Finances a signé un décret sur la sécheresse en juillet 2024 qui permettra d’indemniser les agriculteurs touchés. Il s’agit d’une étape importante, mais aussi d’un signal d’alarme qui nécessite une préparation approfondie pour l’avenir. Selon Morin, même si la baisse des précipitations semble modérée, l’impact sur les ressources en eau pourrait être bien plus grave.

Elle explique que les systèmes hydrologiques naturels réagissent de manière non linéaire. Autrement dit, une réduction modérée des précipitations pourrait entraîner une forte baisse de la quantité d’eau stockée dans les réservoirs naturels tels que les aquifères, les cours d’eau et les lacs naturels. « Au cours des prochaines décennies, nous prévoyons une diminution d’environ 20 % des précipitations. Cela pourrait entraîner une diminution de moitié de la quantité accumulée dans les réservoirs naturels. Cela entraînerait des dommages immédiats au débit des cours d’eau, à la capacité d’approvisionnement en eau pour l’agriculture et à des écosystèmes entiers », explique-t-elle.

Indice de vulnérabilité

L’un des apports importants du rapport est de comprendre que la vulnérabilité à la sécheresse n’est pas seulement une question de géographie, mais aussi de structure économique et sociale. La vulnérabilité découle de paramètres d’exposition, de sensibilité et de capacité d’adaptation. Les communautés qui dépendent de l’agriculture pour leur subsistance ou qui sont directement reliées à des sources d’eau naturelles sont plus exposées. Le rapport constate également que les populations particulièrement exposées sont les femmes et les filles, les communautés autochtones et les populations isolées. Par exemple, dans certaines régions d’Afrique, la dégradation des moyens de subsistance contraint les filles à abandonner l’école et parfois même à se marier précocement pour bénéficier des aides sociales. Mais même ici, en Israël, les systèmes d’approvisionnement en eau de pointe, comme les usines de dessalement, ne sont pas totalement épargnés. Le dessalement est une solution vitale, mais elle nécessite beaucoup d’énergie, d’infrastructures et de budgets. Si, pour une raison ou une autre, il est endommagé, nous devrons revenir à l’eau naturelle, dont les quantités diminuent avec le temps. Il est important de développer diverses alternatives et de ne pas dépendre uniquement du dessalement. Nous devons réduire le gaspillage et optimiser l’agriculture israélienne afin qu’elle soit adaptée aux conditions d’une région sèche », explique Morin.

Vers un avenir plus sec

Le rapport propose des pistes d’action telles qu’une transition vers une agriculture économe en eau, des programmes d’assurance pour les agriculteurs, des initiatives communautaires et une gestion durable de l’eau. Selon Morin, l’un des plus grands dangers réside dans l’illusion d’une situation sous contrôle, surtout lorsque les années pluvieuses arrivent soudainement. « Nous sommes au cœur d’un processus progressif de diminution des précipitations, lent et donc difficile à percevoir, mais son impact est significatif et généralisé. Le changement climatique peut ne pas sembler un danger immédiat, car il n’y a pas de tsunami qui emporte tout, mais c’est un danger profond et permanent qui affecte l’agriculture, l’eau, les écosystèmes et les populations vulnérables. « Le public et les décideurs politiques doivent prendre ces changements au sérieux et nous nous engageons à renforcer la résilience climatique et à créer des alternatives », conclut-elle.

Traduit et adapté par Esther Amar pour Israël Science Info